Días comunes en Nueva York

¿Cómo se ve la Argentina desde el extranjero? ¿En qué consiste la vida diaria de un estudiante de posgrado en una universidad norteamericana? Manuel Martínez Novillo, en una extensa nota sobre su estadía en los Estados Unidos, relata un viaje a la Universidad de Yale a escuchar la charla de un argentino, reseña una serie televisiva que muestra la diversidad y los rincones de Brooklyn, y reflexiona acerca de las despedidas y los finales. Algunas postales de una historia que duró dos años.

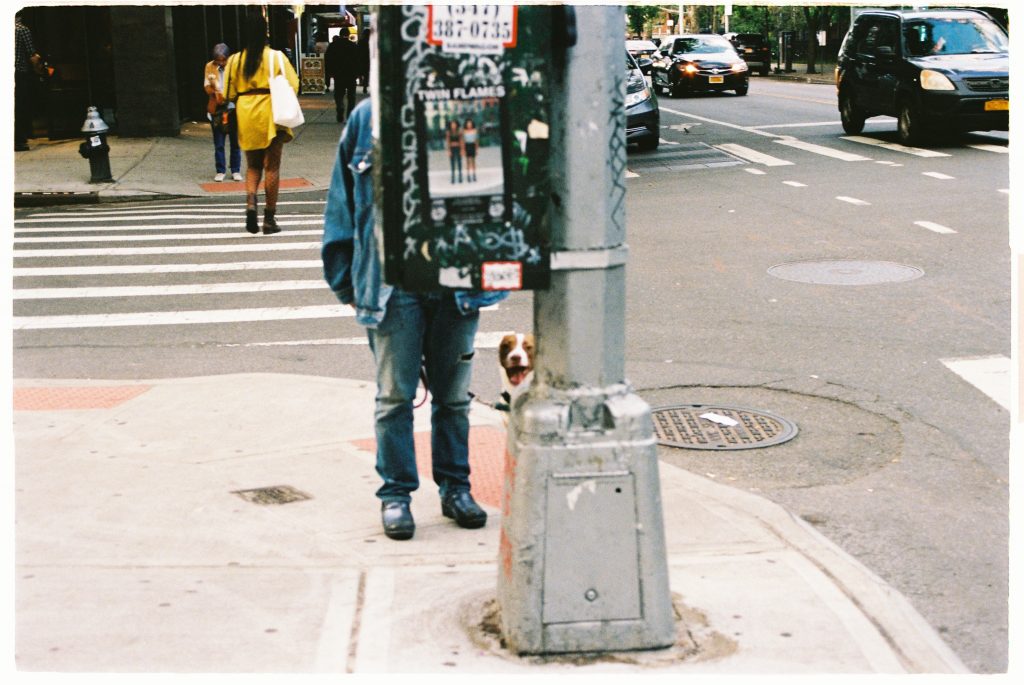

Fotos: Anca Ţenea.

……

A New Haven y de regreso

En un año y medio que llevo viviendo en Nueva York, esta es la primera vez que tomo un tren desde la majestuosa Terminal Central. Me voy por el día a la ciudad de New Haven, porque un profesor (y amigo) de la Argentina da una charla en la Universidad de Yale esta tarde. A decir verdad, usé el tren en una sola ocasión antes. Fue cuando me subí al North Jersey Coast Line, en la estación Penn, por un tramo de veinte minutos y busqué en el aeropuerto de Newark a unos amigos que llegaban de México.

El viaje dura apenas dos horas, pero llego con la sensación de que superé un obstáculo. Quiero conocer la universidad desde que llegué a Estados Unidos. En el medio, una amiga, que estudia ahí, me invitó a ver el partido de fútbol americano entre Yale y Harvard, uno de los eventos estelares del calendario universitario. Ahora me resulta imposible recordar qué cosa tan importante debía hacer que me impidió tomarme ese fin de semana. Después estuve meses buscando infructuosamente una buena fecha, hasta que me enteré hace sólo dos días de esta charla. Y con la misma facilidad con la que antes postergaba la venida, esta semana acomodé mis compromisos, saqué pasajes y dejé Nueva York.

Distintas personas me han dicho que no espere mucho de New Haven, que no es una ciudad muy bonita. Cuando salgo de la estación me doy cuenta de que, en realidad, quisieron decirme que es pobre. Me cruzo con un par de talleres mecánicos y algunos terrenos vacíos que me hacen acordar a Sunset Park, mi barrio en Brooklyn, lo que de hecho me agrada.

También como mi barrio, la ciudad es pequeña. Camino apenas treinta minutos, paso a través de la plaza principal y ya estoy en el viejo campus de la universidad, una construcción con casi trescientos años de antigüedad. La escultura del académico Theodore Dwight Woosley me llama la atención entra las que decoran el parque. Averiguo en Wikipedia que Woosley fue profesor de derecho y ciencias sociales y que ejerció la presidencia del Yale College entre 1846 y 1871. Su estatua lo muestra sentado con un libro en la mano derecha y marcando una página con el dedo, como si acabaran de interrumpirlo. El gesto es natural, simple, como el de un verdadero lector.

Yale está presente en mis lecturas desde hace tiempo, incluso sin que yo fuera del todo consciente de ello. Hace muy poco me enteré, por ejemplo, de que el pragmatista Richard Rorty, uno de mis héroes de la filosofía, hizo su doctorado aquí. Sí sabía que el crítico y teórico literario Harold Bloom, a quien leo constantemente, fue profesor de la casa muchos años y se convirtió en una suerte de institución ambulante dentro de la ciudad. Además, tengo presente que los politólogos Robert Dahl y Juan Linz fueron formadores de muchas generaciones de excelentes científicos sociales en estos salones. Y esos son tan sólo los nombres de algunos de los que ya no están. En una recorrida por la escuela de derecho veo las oficinas actuales de algunas leyendas vivientes de la filosofía jurídica. Sus nombres -escritos igual que en los libros- cuelgan ahí sin pompa ni festejo, con la justa solemnidad que lleva ser docente de esta universidad. Pegado con cinta en la puerta del despacho del constitucionalista Bruce Ackerman hay un cartel impreso que pide que “no se moleste al profesor durante las mañanas, porque las usa para escribir”. Muy amablemente y en tercera persona: algo de ese pedido sintetizará su persona, pienso.

Como quedan todavía un par de horas hasta que comience el evento, paro a tomar una coca light en una librería de usado. Me propongo retomar algunas tareas del posgrado que curso en la Universidad de Nueva York. Leo un poco y escribo otro poco. No logro verdadera concentración en ningún momento. Todo lo que haga ahora tendré que revisarlo después, pienso, lo que me hace dar por concluido el intento. Me sorprendo a mí mismo pensando en Nueva York como mi casa. Al comienzo rechazo el pensamiento por vanidoso. Pero después me pregunto si no soy yo el que le está dando mucha importancia a un suceso normal. Al fin y al cabo, la gente se muda a otros lugares y se siente parte de ellos, aunque sea temporalmente. Quizás siempre ocurre así, sin que nada distintivo o especial tenga lugar en la transición. Incluso en esa ciudad. Incluso a mí.

A la charla la organiza una asociación de estudiantes latinos de derecho de Yale. Cuando llego, saludo a mi amigo con un abrazo. Él me presenta al profesor con que compartirá el panel, otra eminencia con quien cruzo brevemente caminos hoy. Por unos minutos parece que el aula va a quedar grande, pero justo antes de comenzar llega un grupo grande de gente y terminamos un poco apretados. Distingo, por el acento, a varios argentinos en el público y hay una gran mayoría de personas hablando en español.

El norteamericano abre proponiendo su idea de la función del poder judicial en la democracia estadounidense. Su presentación es potente y polémica. El argentino toma esa posta y utiliza los mismos conceptos para hablar de nuestro país. Apenas enuncia que su perspectiva será crítica, noto que los argentinos en el público se ponen más serios y menos receptivos. Pero la charla los va ablandando y el debate fluye en la sala. El profesor de Yale termina sorprendido y estimulado con la aplicación de su teoría a un sistema jurídico tan distinto del suyo. En los comentarios flota la idea de que las similitudes y diferencias entre la Argentina y los Estados Unidos -no tan sólo legales sino sociales y culturales también- son un tema poco estudiado y con gran potencial. Desde temprano en el debate tengo una pregunta acerca de eso justamente, pero no me animo a intervenir. Al final estoy esperando que se extingan los últimos minutos para no tener que hacerla.

Termina el evento y la gente se amontona para felicitar al argentino, a quien se lo nota cansado, pero muy contento. Logro saludarlo y expresarle algo de lo que pensé, le digo que hay una conversación nueva que él empezó ese día, que hay que continuarla y que tengo algunas ideas. Pero no tenemos tiempo de comentar demasiado. El parte a cenar con el profesor norteamericano y yo a tomar el tren. Le digo que le voy a mandar un mail con comentarios.

De regreso a la estación, ya oscureció y llueve. Me lamento de que nuestro saludo final fuera tan apurado. Hubiera querido decirle algunas cosas más, cosas que además no entran en ese mail. Contarle un poco de mí, de cómo cambiaron mis intereses desde la última vez que hablamos en la Argentina. De cómo todo cambió un poco quizás desde que llegué aquí. Él vivió la misma experiencia de estudiar en el extranjero en el pasado. Le habría interesado. Es más, hubiera entendido que quisiera contárselo, que quisiera hacerlo testigo. Porque esto es una especie de revolución que solamente yo puedo ver. Me encuentro con un bar que vi cerrado a la tarde, pero que ahora tiene movimiento. Como tengo que hacer tiempo una vez más, entro. (Paradoja de los viajes relámpago: te falta tiempo para hacer lo mucho, pero te sobra para hacer lo poco.) Pido una cerveza en la barra y la tomo de parado apoyando el vaso en una banqueta. Ahí pienso que quizás en la forma que nos despedimos -como si fuéramos a vernos de nuevo cualquiera de estos días- ya hay algo de ese entendimiento.

En Nueva York no llueve. El subte hasta Sunset Park a las doce de la noche se convierte en un segundo viaje en tren. Pero me da tiempo para seguir hojeando las memorias de Boris Pasternak, un libro sobre el que había leído y rondaba mi cabeza hacía rato. Lo hallé hoy de casualidad: estaba justo detrás de la silla que elegí para sentarme en la librería en New Haven. Pasternak comienza arrepintiéndose por una autobiografía que escribió antes de esta. Estaba llena de manierismos, confiesa: ahora voy a decir las cosas como son. Tengo que empezar a hacer eso, me digo yo. Una cosa más que sumar al rubro de las pendientes.

Ensayo sobre la barba

Desde hace un mes estoy dejándome la barba larga. Le marco los bordes con la afeitadora. Después la dejo crecer sola, sin ningún cuidado. Confieso que la hago solamente para imitar al protagonista de la excelente serie High Maintenance de HBO, un simpático dealer de marihuana que circula la ciudad de Nueva York en bicicleta y vende su producto a domicilio. Todos se refieren a él como “the Guy” (¿el Chabón, para los argentinos?). La serie –que entre 2012 y 2015 era sólo para la web- está estrenando en 2019 su tercera temporada televisiva y ya no creo que nos revele su verdadero nombre.

Además de darnos un breve vistazo a la vida del Guy, cada capítulo cuenta dos o más tramas desconectadas entre sí. En algunas pocas ocasiones, sin ninguna regularidad clara, estas historias continúan en las sucesivas entregas; en otras, un personaje que ya vimos se asoma y visita un rato una historia ajena; pero, en general, todo lo que se narra es absolutamente nuevo en cada capítulo. Sólo este barbudo, amable y relajado sigue ahí para hilar casi imperceptiblemente las historias de estos desconocidos. Entra a sus casas con su casco colgando de la mochila, abre un maletín y dice algo como: “¿Qué les gustaría hoy?”. Ellos a veces lo invitan a quedarse a charlar un rato. Otras simplemente consultan sobre los distintos tipos de porro, se deciden por una bolsita, pagan, y sus historias continúan sin él. Green Crack, God’s Gift, o Sour D –“que es esa Corona que tomás tranquilo el sábado a la noche”- son algunas de los nombres en las etiquetas que llegamos a escuchar.

El Guy no es un gran comerciante. Más bien, nos da a entender que su emprendimiento no le rinde demasiado. Sin embargo, en su estilo artesanal y amigable hay un valor agregado que los clientes aprecian. En un tramo de la segunda temporada en que él debe hacer reposo a causa de un accidente en bicicleta, un amigo que maneja un Uber acepta salir a vender por un porcentaje del total. Le dice que va a cambiar el método, que va a hacer salir a la gente y tener la transacción directamente dentro del auto, porque es más rápido y práctico. “Pero así no vas a conocer adentro de las casas, que es la mejor parte”, responde él. La sociedad entre ellos no prospera y el Guy retoma el trabajo. Cuando una pareja le expresa con real emoción que se alegra de verlo otra vez y le invita un trago en uno de esos hermosos patios ocultos de Brooklyn, nosotros no podemos sino creerle que esa debe ser la parte especial del negocio.

Ben Sinclair interpreta al personaje y es además uno de los dos creadores de la serie junto a Katja Blichfeld, su ex mujer –algo que tiene alguna resonancia en la trama. A Sinclair la barba larga le queda bien. Le crece enrulada y para los costados. Ese contraste le halaga y afina el rostro; pero a la vez le da un leve toque payasesco que termina de acercarnos al personaje. La mía, en cambio, es demasiado dura, no se despega mucho de mi cara. Apenas creció un poco, empieza a doblarse y meterse para adentro. Cuando está larga, como ahora, me hace los cachetes muy redondos y la cabeza aún más grande de lo que ya es.

Ya casi nunca me afeito la barba al ras. Debo haberlo hecho dos veces en los últimos cinco años. Me la recorto lo más bajo que mi maquinita eléctrica puede que, según indican los prospectos, es algo así como una barba de dos días. No tengo idea de si así me queda mejor o peor que de otra manera. En una época decía que lo hacía sólo por comodidad: porque es más fácil que rasurarse del todo o mantener una barba prolija. Pero esa no es toda la verdad. Más honesto sería decir que siento que la gente que conozco se daría cuenta si yo cambiara repentinamente de estilo y, después de tanto tiempo, empezara a cuidarme la barba. Considerarían que estoy presumiendo. Y me daría vergüenza que pensaran eso.

Esto de la barba es ridículo. Voy a cortármela esta semana. O también podría esperar a tener un evento importante. Hacerlo para la ocasión. Un evento importante es, vale aclarar, una cena en casa de amigos. Esas son las interacciones sociales que más me entusiasman en esta época. A cócteles o salidas a bares voy sin volver a mi casa. Son continuaciones de mi día. Y como el resto de las actividades empiezan recién cuando la anterior terminó. Pero la organización de una cena empieza antes necesariamente. Y modifica, aunque sea en lo más mínimo, el cronograma ordinario. Hay que salir a comprar algo, hay que ponerlo en la heladera, hay que volver, buscarlo y tener cómo llevarlo. Disfruto cada vez más de esa responsabilidad, la vivo como un pequeño homenaje a mis amigos: mientras la gente alrededor necesita y pide más tiempo para sus obligaciones, yo gasto del mío en la tarea de buscar unas latas de cerveza o unas pintas de helado.

La última cena de estas que tuve fue en la casa de una amiga alemana que, como yo, está viviendo temporalmente en Nueva York. Ella se encargó del grueso de la organización. Nos hizo reservar la fecha con casi un mes de anticipación, nos fue dando o sugiriendo tareas específicas a cada uno y así nos enganchó a todos. Mientras tanto nunca tuvo reparos en mostrarnos la alegría que hacer el evento le producía. Tenía razón: cinco personas que se juntan a comer pizzas, tomar unos tragos y escuchar música. ¿Qué puede ser mejor que eso? Yo también estuve entusiasmado desde el momento mismo en que nos invitó, pero al comienzo no lo demostré demasiado. Un poco para hacerme el ocupado, pienso, el que tiene muchos otros programas en cartera antes, que es como supuestamente la gente anda en esta ciudad. Pero la pose me duró muy poco tiempo. En un par de días la olvidé y, por suerte, en el medio nadie notó el cambio.

En estos días le debo a High Maintenance también haber recordado un personaje que alguna vez tuve la idea de crear. Nunca escribí suficiente ficción como para darle vida de verdad, así que la exposición esquemática que daré en estos párrafos finales serán el único testimonio de su existencia.

Se trata de un joven que vive entregado a encontrar el amor verdadero. Cae muy a menudo enamorado de las mujeres que conoce. Las quiere y ellas lo quieren. Disfruta del romance y la intimidad, pero no llega a conquistar la paz en ninguna relación. Duda de sus sentimientos, se confunde, comete errores y hiere a sus compañeras. Aunque es perdonado por sus equivocaciones, él las vive con tanta culpa y vergüenza que no puede sino alejarse. Así, singularmente, a él no suelen abandonarlo. Es él quien deja a los demás atrás; no solo deja a las parejas, sino que abandona a los amigos, a los parientes y a otras personas que lo quieren. De hecho, alrededor suyo todos los demás son felices, felices de poder comprenderlo y protegerlo. Es él quien siente que no merece ese lugar. Cuando se va, esos seres queridos se entristecen, pero al cabo comprenden que ese tiempo que compartieron con él fue un regalo que perdurará. Así va sembrando cosas buenas sin poder disfrutarlas. No es tan diáfanamente querible como el Guy o mi amiga, pero es también una especie de héroe de la vida cotidiana.

Argentino extranjero

Estaba sintiéndome cómodo en el partido. Empecé una jugada desde atrás que, luego de una buena sucesión de pases, terminó en el primer gol de mi equipo. La asistencia al goleador la di yo también. Eso me valió que uno de mis compañeros comentara: “This one got skills”. Apenas dos jugadas después, quise bajar un pase dificilísimo en ataque. Había que dejarlo ir, pero yo estaba envalentonado por el halago. La pelota venía alta y profunda. Corrí y salté con la pierna izquierda levantada. La detuve, pero cuando aterricé mi pie derecho se trabó en suelo y mi tobillo se dislocó hacia adentro un segundo y volvió a su lugar. Sentí dolor instantáneamente. Perdí el equilibrio y rodé por el piso. La pelota se fue por la banda como siempre debió haberse ido. Intenté participar de un par de jugadas más pero el dolor persistió. Me cambié rápido con la idea de agarrar el subte antes de que cambiara el recorrido a las 10:30 pm. Pero cuando salí del complejo ya estaba rengueando bastante y decidí tomar un Uber.

Unas horas más tarde estaba solo en una sala de emergencias de Brooklyn esperando los resultados de unas radiografías que determinarían si estaba o no fracturado. Para entonces ya ni siquiera podía apoyar el pie en el suelo: al hospital entré saltando en la otra pierna. El auto hasta mi casa me había costado 40 dólares; 20 el que me llevó de mi casa al hospital, y seguramente serían otros 20 de vuelta. En ese rato de espera mis pensamientos se volvieron tristemente económicos: vivir en Nueva York no más de cinco horas con una pierna incapacitada me había valido, por lo menos, 80 dólares. En condiciones normales esos traslados (que en su mayoría no habrían sido necesarios) hubieran llegado, a lo sumo, a 15. Milagrosamente, el doctor me dio la noticia de que no era una quebradura. Era un esguince -uno grande- pero nada estaba roto. Me recetaron unos antinflamatorios, me pusieron una venda y me dijeron que con una semana de reposo y la pierna levantada el tobillo iba a estar mejor en poco tiempo.

Los norteamericanos juegan cada vez más al fútbol. Sus ligas se han vuelto llamativamente competitivas. En Brooklyn ya resulta común ver niñas y niños pateando la pelota en las calles. Casi todos los días, cuando doy mi caminata, veo picados en la cancha pública de césped sintético del Sunset Park. En las privadas hay que reservar con bastante antelación para conseguir un turno. El partido en el que me lastimé, por ejemplo, era uno de los Monday Soccer del departamento de Política de la Universidad de Nueva York. Un ciclo de partidos semanales que se hacen durante todo el semestre de primavera, cuidadosamente organizados por uno de los profesores y a los que puede asistir cualquier miembro -hombre o mujer- del departamento.

Yo no pude volver a ir después. Cuando jugué ese partido, ya tenía sacado el pasaje de regreso definitivo a la Argentina para dos meses y medio más tarde. A las complicaciones de la lesión se sumaron las exigencias del tramo final de la maestría y la serie de trámites -administrativos y prácticos- que conllevan mudarse de un país a otro. De ahí en adelante, mi tiempo y mis energías se concentraron en cerrar cosas que estaban pendientes y en atar los cabos que uno deja sueltos por ahí.

Retomo la escritura de este texto recién instalado nuevamente en mi país. Después de dos años en los Estados Unidos he vuelto a vivir temporalmente a la casa de mi infancia con mi madre y su compañero. La última noche en el departamento de Brooklyn dormí sobre una frazada porque le había regalado el colchón a un amigo norteamericano que no podía llevárselo después. Él tenía un camión de mudanza cargado con sus cosas ese día y ya partía a vaciarlo en un chalet en el interior del estado de Nueva York –la primera casa completamente suya. Ya no volvería por un tiempo a la ciudad. Cuando me contó de ese inconveniente me sugirió, como solucionándome un problema a mí, que también podía dejar el colchón en la calle antes de tomar el taxi al aeropuerto. Alguien lo llevaría. Es cierto que eso funciona casi sin excepción allá. Las cosas no llegan a echarse a perder antes de que un desconocido que va pasando les encuentra uso. Pero dejar mi cama en la calle me pareció un acto extraño y triste y le dije que prefería que se lo llevara él ahora. Nos despedimos con un abrazo y me dijo algo que mucha gente me dijo en esos días –que ojalá nos viéramos en mi país. A diferencia de los aprendices del inglés que solemos decir “ir” en ese tipo de oraciones, él usó una expresión que podría traducirse literalmente así: “Espero poder llegar hasta la Argentina”. Make it to Argentina.

Desde que volví he tenido un sueño recurrente. Estoy en Nueva York y tengo que ocuparme de un asunto de último momento –limpiar el departamento que dejo, reunirme con un profesor- antes de tomar el avión a la Argentina. En la versión más reciente debo corregir unos trabajos monográficos de alumnos de una universidad que parece NYU (Algo que, por cierto, nunca hice allá). He pospuesto la tarea hasta último momento y me encuentro con que resulta ser más trabajosa de lo que esperaba. Me pongo nervioso. Dejo de ser capaz de manipular las hojas y las planillas; se me traspapelan y se mezclan unas con otras; siento que algunas desparecen de mis manos y que todo el conjunto empieza a perder realidad. Además, hay algo en el hecho de que estoy a punto de irme para no volver que me hace percibir esa ocupación como el legado definitivo de mi presencia ahí: si no lo cumplo como corresponde, quedará dando una mala imagen de mí para siempre. Llega la hora del vuelo. Salgo a la calle y tomo un taxi con el amasijo de papeles que ya casi no tienen forma de nada, estoy defraudado por la pobreza de mi desempeño, por lo irrefrenable de mi destino de mediocridad. Ese es el momento de más angustia en cada versión del sueño y es también cuando me levanto.

Otra sensación que ronda en el sueño es que desaproveché mi tiempo en Nueva York: a veces, cuando voy camino al aeropuerto veo desde el auto con arrepentimiento lugares de la ciudad que no visité y que ya no podré conocer. Pero mi partida de los Estados Unidos no fue nada parecido a eso. Fue alegre y en paz. Nada de importancia quedó atrás: sólo ropa vieja, un par de muebles y algunos libros argentinos que volveré a comprar. Todo el resto vuelve conmigo de un modo u otro. Nombro aquí solo algunas cosas. Las amistades nuevas, singularmente distintas de las viejas. La fortaleza inesperada de saber vivir lejos, amenazado por la soledad. Un papel que dice que tengo un título universitario más. La confirmación de que la vida en lugares ajenos -a pesar de ser muy distinta de la propia- con unos pequeños ajustes se puede volver muy personal e íntima. Ciertamente, la capacidad de desprenderme de lo que uno no puede andar llevando por el mundo.

Y, por supuesto, el esguince también vino a la Argentina. Todavía –casi tres meses después- no puedo usar el tobillo sin precauciones. Mis primeras caminatas de mañana alrededor de la plaza Urquiza en Tucumán las hice con la misma venda que compré para usar diariamente en el Sunset Park. La lesión mejora cada día, pero resiste. A la historia de esa espera incierta en el hospital – que solía producirme escalofríos- ahora la cuento en tono de broma. También hoy me resulta risueña la imagen del tucumano rengueando a través de la ciudad de Nueva York: para ir a bares a despedir a sus amigas y amigos, para entregar su trabajo final en la universidad, para visitar una vez más sus librerías favoritas.

Las distintas partes de este artículo fueron publicadas anteriormente –en versiones ligeramente diferentes- como tres columnas separadas en el blog de la revista literaria digital Interlitq.